GUERRIERI, CAVALLI E CENTAURI

GUERRIERI, CAVALLI E CENTAURI

Guerrieri, cavalli e centauri

Paolo Staccioli e l’attualità del mito

C’è una qualità che trascorre – come una linea ininterrotta – tutta la storia delle nostre terre. Da sempre infatti l’austerità – formale e intellettuale – impronta la cultura della gente che in Toscana vive. Succede dall’età più antiche; e tocca anche i giorni nostri, nonostante i venti attuali (che secondo il solito soffiano da ovest, venendo di là dall’oceano) siano latori d’immagini e messaggi capaci d’uniformare e appiattire menti e cuori, anche i più disparati.

Degli etruschi è perfino inutile dire, giacché la severità dei loro manufatti e delle loro opere d’arte è a tal segno perspicua da non abbisognare d’alcuna chiosa. Chi poi conosca almeno un poco il romanico e il gotico toscani sa bene che si distinguono giustappunto per la loro sobrietà (qui, in terra di Siena, fanno scuola le pievi campestri dei contorni, mentre in città basterebbero i marmi del Duomo, ancorché ingentiliti appena da quell’amabilità che sempre informa l’espressione senese). Ma anche l’Umanesimo e il Rinascimento – che in Toscana peraltro toccano il picco assoluto – quasi s’alimentano della medesima austerità rigorosa; la quale, anzi, di quelle due stagioni si fa financo emblema (con Siena che, pur senza deflettere, mostra di nuovo i suoi tratti d’affabilità domestica e insieme tuttavia nobile). Senza parlare del Seicento e del Settecento, che da noi s’astengono dai voli barocchi e dai capricci rococò. Né altrove poteva nell’Ottocento nascere la pittura di ‘macchia’, con quelle parche visioni di natura, sovente dipinte su tavolette esigue. E finalmente gli artefici del Novecento; che alla grave e massiva lettura della realtà di primo Quattrocento addirittura rimontano. Si rammenti lo studio dei toscani – Rosai in testa – nella cappella Brancacci, condotto alla stregua dei grandi d’inizio Cinquecento – da Michelangelo al giovane Raffaello – che al Carmine andavano a copiarsi le storie affrescate da Masaccio).

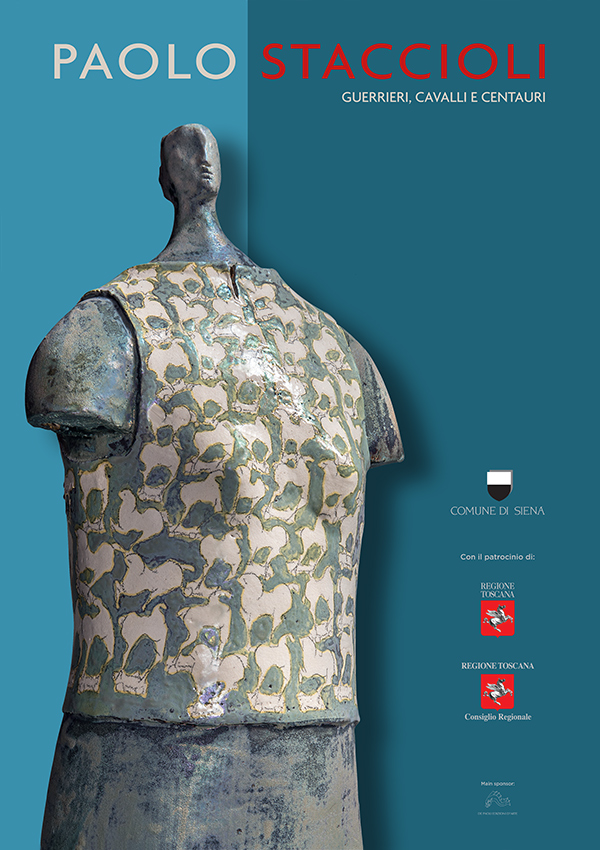

Ecco, le sculture di Paolo Staccioli s’inseriscono bene nel percorso che s’è appena disegnato. Le sue figure – veridiche eppure astratte, tornite e levigate, austere anche quando le raffinano decori eleganti e colorati e perfino con qualche bagliore dorato – sono segnate dalla vena severa che, dai primordi, sotterranea traversa la cultura della nostra terra.

I suoi guerrieri, di complessione solida, compatti come se la corazza si fosse incarnata nei loro corpi rendendoli invulnerabili, sono della stessa genìa dell’armigero di Capestrano; ma di lui – se possibile – ancor più primitivi. Corazze senza snodi; quasi che gli arti ne possano spuntare come dal guscio d’una bezzuga. Al loro cospetto ho spesso coltivato la fantasia di vederne decine, irreggimentati come l’esercito cinese di terracotta. E mi sono immaginato il loro schieramento, fitto di presenze tutte eguali, disposte in un lungo corteo silenzioso, non già a simboleggiare (come in oriente) la difesa strenua dell’imperatore anche oltre la morte, bensì a evocare un’umanità che si schiera per proteggersi – stavolta – dall’omologazione imposta dal regime informatico, ultimo despota. Un’umanità che, forte d’una coscienza storica salda, non teme il nuovo, ma la violenza invadente e prepotente d’un nuovo che fa terra bruciata dietro di sé.

Mi viene, in questo frangente senese, di figurarmi i guerrieri di Staccioli ritti sotto le volte dei Magazzini del Sale, nelle stanze che s’aprono in sequenza o nei passaggi cintati di ringhiere. Guerrieri che, dopo il rito della vestitura d’armi, si preparano (alla stregua di gladiatori in attesa d’entrare nell’arena) a un allineamento geometrico sull’ammattonato in declivio dell’anfiteatro di Piazza del Campo. Sarebbe di lirica suggestione, nell’epoca odierna (ch’è d’oro per le istallazioni), sorvolare con lo sguardo questa legione di militi silenziosi e immoti, disposti in rigorosa simmetria di rimpetto al Palazzo Pubblico.

Nelle creazioni di Staccioli l’antico e la tradizione seguitano a proporsi come modelli; non già per via di sentimenti nostalgici, bensì in virtù della convinzione che il passato, quand’è lirico e cólto, pur sempre resta esemplare; indispensabile a vivere consapevolmente la stagione che c’è toccata. Vigili come sentinelle, i “guerrieri” (ormai continuerò a chiamarli così) da lui plasmati non s’oppongono ai tempi nuovi; sorvegliano però che la nobiltà trascorsa non venga dimenticata o irrisa addirittura. La loro militanza sarà utile per le generazioni giovani, cui la memoria dell’antico dovrà suonare quale magistero amabile e non tedioso, come invece una formazione scolastica senza più passione glielo fa avvertire.

E ancora una volta la sede di quest’esposizione invita a calare il ragionamento sul passato e sul presente nel confronto fra un’opera dei tempi nostri e una invece dipinta fra Tre e Quattrocento proprio da un artefice senese. Nel 2017 nelle sale di palazzo Strozzi, in occasione della mostra di Bill Viola, fu esibita una sua sequenza serrata di piccoli video che simulavano gli scomparti d’una predella, dov’erano effigiate storie di donne ritratte da sole nel chiuso di stanze umili e spoglie, ognuna presa da una cura domestica, come fossero monache a lavoro nelle celle d’un romitorio. Quella catena di misura sobria (intitolata Catherine’s Room, 2001) aveva il suo modello in una tavola di mano d’Andrea di Bartolo, che sotto un portico d’archetti esili s’era figurato – a mo’ di predella, appunto – scene della vita di santa Caterina da Siena, ripresa in attitudini oranti, informate a un misticismo languoroso. Una relazione stretta che a palazzo Strozzi fu ribadita col riscontro delle due opere, offerte una al cospetto dell’altra. Antico e moderno insieme, a pari dignità, senza primati.

Laddove però la modernità s’arrocchi nell’intransigenza e si cinga di baluardi, a tutela arcigna d’una sua assoluta signoria, l’aulica tradizione avrà diritto d’espugnarne la roccaforte. Ed è – questa – una metafora che aggalla spontanea quando lo sguardo si distolga dai guerrieri ieratici e si volga al cavallo sulle ruote: icona a mezza via fra l’astrazione sintetica dell’austerità etrusca e la gravità elegante delle figure di Marino. L’immagine del cavallo sulle ruote evocherà infatti lo stratagemma architettato da Ulisse per vincere la resistenza troiana. Verrebbe, anzi, di dire che di quell’espediente astuto può assurgere financo a simbolo. E sulla scia di questo sogno mitico ci s’immaginerà un manipolo di quell’esercito d’uomini d’arme, solidi e severi, che nella fortificata cittadella popolata di creature digitali s’insinui celandosi nel ventre del simulacro monumentale d’un cavallo, cui le ruote hanno consentito di varcar la soglia dell’arce; magari, anzi, spinto dentro – come nella vicenda omerica – da chi poi n’avrebbe patite le conseguenze. Rivalsa dell’antico sull’arroganza 2.0.

Ogni attore delle ribalte teatrali di Paolo è una creatura silente, assorta in pensieri impossibili da comunicare, come fosse un kouros; oppure, una kore, quando un accenno di seno traspaia sotto le trame d’una ceramica d’eleganza sobria messe a fasciare il busto. Creatura solitaria anche quando sola non sia. Anche quando salga sul carro con altri personaggi; o, con altri ancora, cavalchi – in una giostra in miniatura – uno di quei cavallini ritti sulle zampe di dietro, che in circolo s’inseguono senza speranza di raggiungersi mai. Donne e uomini di fiaba che se ne stanno seduti su mondi a loro estranei, volgendosi – disinteressati l’uno dell’altro – le spalle. Figure raggelate nell’indifferenza; pronte, ora a partire per viaggi che l’esigue valigie lasciano presagire di piccolo tragitto, ora a farsi carico, come fossero della stessa schiatta d’un Atlante primordiale, del peso d’un globo.

Creature mitiche talora; di cui il recente Centauro si fa naturalmente emblema; lui pure, tuttavia, bloccato in un silenzio quieto. A dispetto della sua natura per metà ferina, si offre mite e financo docile. Non ha con sé né l’arco con le frecce, né tanto meno la clava. Ha le braccia abbandonate lungo il torso d’uomo e con la sinistra tiene (in basso, però) uno scudo, ch’è evocativo d’una difesa più che d’un assalto, come viceversa da un centauro ci s’aspetterebbe. E vien di leggerlo alla stregua di un’allegoria. L’allegoria di un’indole forte, ma pacifica e buona. E chi ne conosca l’artefice, sa di che parlo.